オフライン品質工学の展望

オフライン品質工学の展望(3)

ばらつきの3要素と対策

新製品を作ったとき、その機能と価格は誰にでも良く判り、まもなく対抗製品が出てくることが多い。これに反してコストと品質は競争会社に知られにくく、もし知られても、それを実現する方法が判らなければ真似されることはない。従って、他社を引き離して、強い競争力を持つには、十分な研究を重ねて、コストダウンと品質向上を計って行くことが重要である。製品がトラブルを起こし、あるいは機能が停止し寿命となるのは、機能特性が設計値よりずれてしまうからである。機能特性がばらつく原因には次のようなものがある。

材料、部品、作業のばらつき

製品を構成する材料、部品は調達の段階で多かれ少なかればらついている。その影響を受けて完成した製品の機能特性かばらつく。また、製品を作る製造設備は、しばしば故障したり設定した値が変化し、また作業者の手も当然ばらついている。その影響で機能特性にばらつきが生ずることになる。これを空間的内部ノイズ(品物間のばらつき)と呼ぶ。

劣化、摩耗による機能の低下

製品を長期間保管しておいたり、使用している間に、その製品を構成している材料、部品等が時間経過とともに質的変化を起こし、あるいは寸法が摩耗変化し、また各種の負荷が継続する事により材料、部品定数が変化し、その影響で機能特性が低下したり、機能停止、故障状態となってしまう。これらの原因を時間的内部ノイズ(内乱、または劣化ノイズ)と呼ぶ。

製品の使用環境のばらつき

使用者が製品を使うとき、その使用環境は一定ではない。環境の温度、湿度、姿勢、入力電圧、磁場などが異なり、あるいは変化し、その影響を受けて機能特性にばらつきが生ずる。これらの原因を外部ノイズ(外乱、または環境ノイズ)と呼ぶ。上記のような内乱、外乱があっても目的機能が正常に働くなら、機能品質が高い良い品物という事ができる。機能品質のばらつきについての対策は、開発設計段階(製品設計、工程設計)で行うオフライン対策と、製造段階で行うオンライン対策とがある。

| 機能品質対策 | |||||

| 部門 | 対策 | ノイズ | |||

| 外部ノイズ | 内部ノイズ | ||||

| (使用環境) | 時間的 (劣化) |

空間的 (品物間の差) |

|||

| オフライン品質工学 | 開発・設計 | システム選択 | ◎ | ◎ | ◎ |

| パラメータ設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ||

| 許容差設計 | 〇 | ◎ | ◎ | ||

| 生産技術 | システム選択 | - | ◎ | ◎ | |

| パラメータ設計 | - | ◎ | ◎ | ||

| 許容差設計 | - | ◎ | ◎ | ||

| オンライン品質工学 | 製造 | 工程の診断調節 | - | - | ◎ |

| フィードバック制御 | - | - | ◎ | ||

| フィードフォワード制御 | - | - | ◎ | ||

| 検査設計 | - | - | ◎ | ||

特性値の分類とSN比

パラメータ設計を行うにはいろいろな誤差を考慮しなければならないので、ばらつきの処理が大変である。これを容易にするためにSN比が導入された。SN比の求め方は特性値の種類によって変わる。特性値を大別すると次のようになる。

・静特性(望小特性,望大特性,望目特性)

・動特性

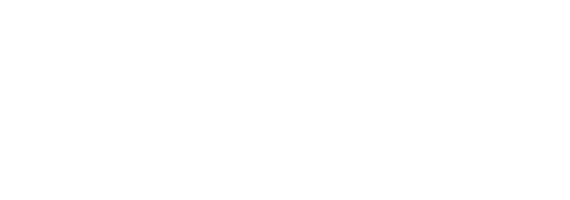

望小特性のSN比

望小特性とは負の値をとることはないが、小さい方が良い特性値で、例えば摩耗量、偏芯、曲がりなどである。望小特性の場合、ばらつきが大きくても平均値が高くても良くない。従って修正項を引かないで分散を求める。この分散は小さいほど良いが、このままでは取扱いづらいので、逆数をとってSN比とする。

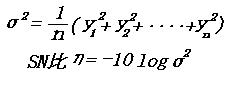

望大特性のSN比

望大特性とは負の値をとることなく、大きければ大きいほど良い特性で、例えば増幅率、出力、強さ、収量などである。望大特性は特性値の逆数をとると望小特性と同様に扱うことができる。

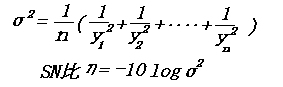

望目特性のSN比

多くの品質特性は目標値(設計の狙い値)が与えられていて、それより小さくても大きくても悪く、プラス側でもマイナス側でも目標値に近いほど良い。このような特性値を望目特性と呼ぶ。ばらつきを小さくしようとすると平均値も小さくなり、平均値を大きくしようとするとばらつきも大きくなってしまうことが多い。そこで従来より相対的なばらつきの大きさを調べるのに変動係数(σ/m)が用いられて来た。望目特性の場合は平均値とばらつきの両方を考慮しなければならないので、ばらつきの測度としてのSN比は変動係数の二乗の逆数を用い、平均値の測度として感度Smを用いる。望目特性を、目標値との差をとって望小特性としてはいけない。望目特性のSN比と感度は次のように求める。

動特性とSN比

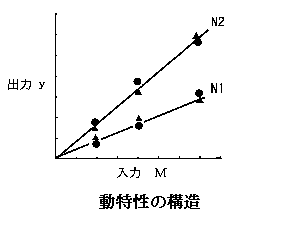

動特性

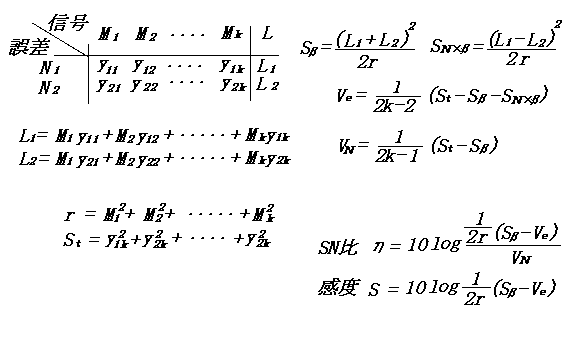

技術機能性の評価には動特性のSN比が用いられる(動特性は技術機能性だけでなく、商品、工程の評価にも広く用いられる)。工程も商品も、良好な条件の下で良好な動作をすれば良いのではなく、機能特性に影響する各種の誤差があっても安定した出力が得られなければならない。機能性の評価を行うには、入力信号を変えて、出力の直線性を調べることになる。これが動特性のSN比と呼ばれるものである。入力信号は一般に入力エネルギーを用いる(目的機能性を調べるときには、信号因子として、機能特性を動かすことができる、操作性の良い技術要素を用いる)。機能の安定性、確実性を評価するときに重要なのは、部材、加工条件のばらつき、使用環境変動、経時変化などの誤差因子を導入することである。信号因子の水準をM1,M2,・・・,Mk、誤差因子(調合誤差)水準をN1(負側最悪条件)、N2(正側最悪条件)として調べる。

動特性のSN比

この関係に基づいてSN比を求めるためのデータの作り方およびSN比の計算は次のようである。ここに示した動特性のSN比は最も簡単な場合いについてのもので、信号の与え方、誤差の与え方などでSN比の計算式が変わる。特に商品と工程の並行開発を行うとき、信号は2信号となるので注意されたい。技術開発の具体的な実験の進め方はパラメータ設計と同じ方法を用いる。

パラメータ設計の考え方

製品の機能特性がずれたり機能停止となるのは、製品を構成している材料や部品が劣化などによって、定数変化するからである。機能性能が高くても、各種ノイズによって性能がばらつく品物は、使いにくい品質の悪い品物である。従来は、設計検討をするとき、できるだけ高級な材料、部品を用いて、高い性能の品物を作ろうとして来た。そして、ばらつきの減少とコストダウンは製造段階で努力すべき事だと考えていた。これは誤りで、前記の機能特性をばらつかせる原因(ノイズ)に対する対策は、設計段階で解決しておかねばならない事柄である。また、コストの中で大きな比率を持つ、材料や部品の選択、許容差の設定も設計の役割である。高級な材料、部品を使って設計検討し、後でコストダウンの方法を見いだそうとしてもそれは困難である。開発設計段階で、並品またはB級品(価格の安い品)を使って安定性の高い、即ち前記のノイズに対し頑健(ロバスト)な品物としておくことが大切である。

従来の実験計画法では品質特性のレベルアップを検討していたが、パラメータ設計では機能性の向上が目的となる。パラメータ設計で評価にSN比を用いている理由がここにある。即ち、機能特性に対してばらつきの小さい品物とするのである。材料、部品には必ずばらつきがあるし、作業もばらつく。また品物を保管、使用すれば、劣化、摩耗が起こり、部品寸法や定数が変化する。使用環境が変化すれば部品特性も変動する。製品機能を出すためには多くの材料、部品が複雑に関与している。機能特性も多く、材料部品特性も多い。目的機能を達成できるシステムが選択できた(目標レベルが得られた)場合いでも、そのシステム内の部品定数(パラメータ値)組み合わせが最適なものであるかどうか判らない。パラメータ設計は機能をばらつかせるいろいろなノイズがあっても、その影響が製品機能に及ばないような各部のパラメータの組み合わせを探し、機能特性の安定化とコストダウンを行うものである。

パラメータ設計の場を大別すると2つあり、1つは理論式が利用できる場合いで、もう1つは実験による場合である。理論式が利用できる場合とは、いくつかの設計要素(パラメータ)と機能特性との間の理論関係がほぼ判っている場合である。この場合には最適なパラメータ値を決めるのにサンプルを作る必要はない。直交配列表を利用してパラメータ組み合わせを作り、理論式を用いて結果としての機能特性の値を計算して評価する。パラメータ設計の特長は誤差因子の導入である。まず構成する材料、部品などのばらつきを調べる。このとき材料、部品は安い並品を用いて検討することが大切である。ばらつきの中には環境(外部)ノイズ、劣化(内部)ノイズの影響分も含めておかねばならない。

パラメータ設計のステップ

(1)目的を確認する。

いつまでに、なにをどうしたいのか?

(2)評価特性(計測特性)を決める。

結果としての目的特性(静特性)は避ける。少なくとも目的機能(動特性)を測ること。要素技術に分解して、基本機能(技術の機能)を測ることが望ましい。

(3)信号因子を選択する。

信号因子は、現在だけでなく将来も考えて水準を広くとる(未来技術域)。特にゼロに近いところもとる。仕事量に対して入力エネルギーとなるように(物理公式の場)。

(4)理想状態(理想関係)を考える。

ノイズがなければ、信号水準と特性値との関係は原点を通る直線となる(線形性)。ノイズに対して線形関係が安定している(安定性)。多くの場合、直線の傾き(感度β)は大きい方が望ましい。

(5)誤差因子を設定する。

何に対して安定化させたいのか?(SN比の目的)

単純繰り返し誤差は質が悪い。誤差因子は、制御できない(劣化)因子、制御したくない(使用環境)因子から採り上げ、調合誤差を作ると良い(誤差の強度を高めるため)。強い誤差因子があればそれ一つでも良いこともある。

(6)SN比の求め方について。

動特性の性格によって求め方が変わるので注意すること。2信号になる場合もある。(化学系の場合、動的機能窓)

(7)制御因子を選定する。

SN比を高くする”論理”を考えて選択する。従来の条件にこだわらないこと。できるだけ沢山の要素を検討し、寄与率の高い7~8個で実験をする。基本機能が取れないときは、各特性に対して制御因子を考える。

(8)直交配列表について。

内側直交表は原則としてL18直交表を使用する。外側は信号因子と誤差因子の組み合わせとなる。

(9)実験を実施する。

機能を調べるのであるから、サンプルは製品である必要はない。製品でない方が良い(高技術レベル,構造簡単,測定容易)。一番成立し難い実験を先に行ってみる。成立しなければ、制御因子の水準を入れ替え、或いは範囲を変更する。実験には製造工程を使わないように。

(10)解析を行う。

コンピュータに渡す前に、生データを十分に検討する。必ずSN比と、感度の要因効果図を併行して書くこと。誤差列がある場合には、要因効果図に誤差列も入れると良い。

(11)最適条件を決定する。

機能性(SN比)を第一とし、次に感度を調整する(2段階設計法)。

(12)比較条件に対する最適条件の利得を調べる。

利得はSN比の差分として求める。利得の推定値に相当する。あわせて損失関数を用いて金額で表すと良い。

(13)確認実験を行う。

最適とベンチマークを並行試験をし、実際の利得を確認する。利得の再現性が高いほど、実験結果の信頼性が期待できる。最適条件でばらつきの大きさも確認しておく。